不登校かつ発達障害の子どもの割合は?

不登校になることは、どんな子どもにも起こりうることですが、発達障害のある子どもたちの方が学校生活で困難が生じやすく、不登校になる割合が高いと見られています。

では実際、不登校の子どもたちのうち、発達障害のある子どもの割合はどの程度なのか?と気になる方もおられると思います。

不登校と発達障害の合併や関連に関して、さまざまな調査・研究が行われていますが、調査の主体や時期、調査方法によって結果にばらつきがあり、「これ!」という統計を示すことが難しいのが現状です。

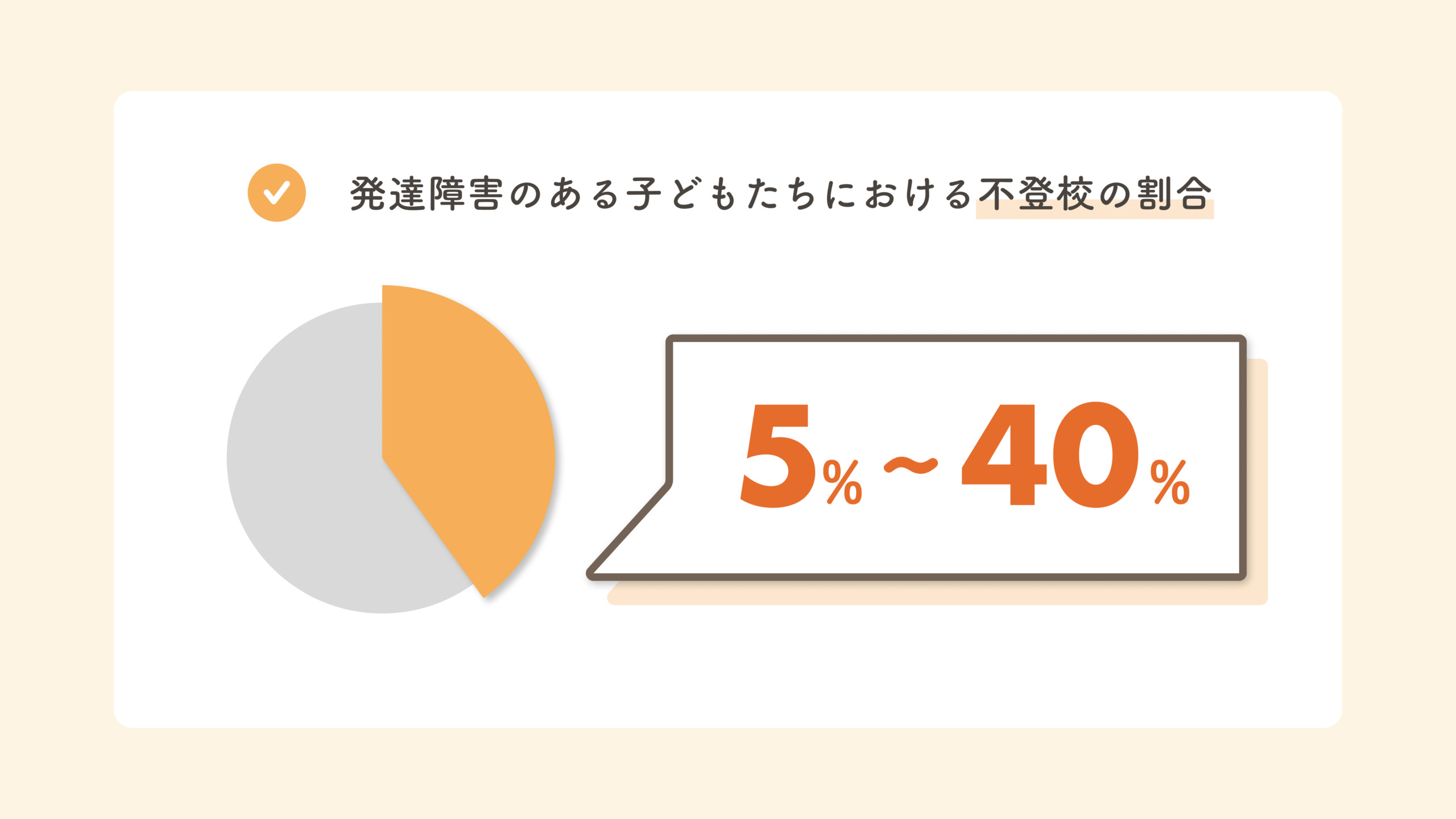

発達障害のある子どもたちにおける不登校の割合は、低いもので5%前後、多いもので40%以上に達する調査結果が出されています(加茂・東條, 2010)。

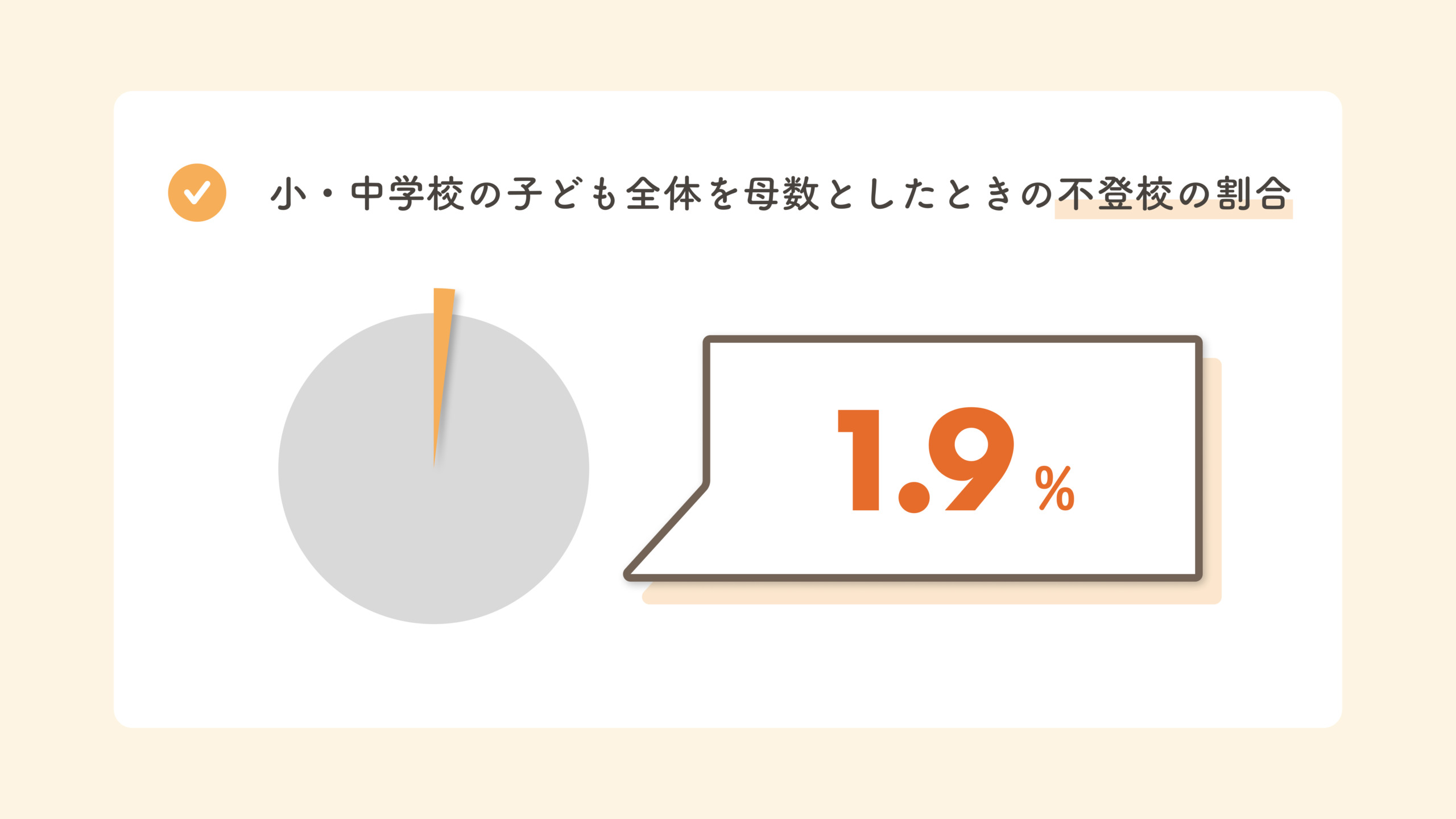

小・中学校の子ども全体を母数としたときの不登校の割合は1.9%(文部科学省, 2020)であることから、低く見積もったとしても、発達障害の子どもたちの方が不登校の割合が高いことは明らかだといえるでしょう。

この記事では、不登校と発達障害、それぞれの定義と統計についておさらいしながら、発達障害かつ不登校の子どもの割合に関する、主要な調査結果を紹介します。

※不登校と発達障害の関係や、支援の考え方・方法などについては以下の記事もご参考にしてください。

不登校の定義と統計

■不登校の定義

文部科学省の調査では、「不登校児童生徒」のことを、「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、 登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義しています(文部科学省 「不登校の現状に関する認識」)

■不登校に関する調査・統計

本記事執筆時点での、文部科学省による最新の調査である「令和元年 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の結果を見てみましょう。

令和元年度、つまり、2019年4月〜2020年3月の調査結果となります。

まず、小・中学校における不登校児童生徒数は181,272 人(前年度164,528 人)で、児童生徒全体に対する不登校の割合は1.9%(前年度1.7%)という結果が出ています。

上記の定義の通り、これは30日以上欠席している不登校の子どもたちの数となりますが、同調査では、より長期の90日以上欠席している子どもの数も集計されています。

不登校児童生徒のうち、90 日以上欠席している児童生徒は、小学校22,632 人(前年度20,047 人)、中学校78,225 人(前年度75,588 人)、全体では100,857(前年度95,635 人)人でした。

不登校児童生徒に占める割合は、小学校42.4%(前年度44.7%)、中学校61.2%(前年度63.2%)、全体では55.6% (前年度58.1%)で、不登校の子どものうち約半数は、90日の以上の欠席となっていることがわかります。

次に、高等学校における不登校生徒数は50,100 人(前年度52,723 人)で、生徒全体に対する不登校の割合は1.6%(前年度1.6%)という結果が出ています。

同じくこのうち、90 日以上欠席している生徒は9,508 人(前年度11,150 人)で、不登校生徒に占める割合は19.0%(前年度21.1%)でした。

発達障害の定義と統計

■発達障害の定義

発達障害とは、脳機能の発達の凸凹(でこぼこ)と、過ごす環境や周囲の人とのかかわりのミスマッチから、生活のさまざまな場面で困難が生じる障害のことです。発達の凸凹は、生まれつきのものといわれています。

ADHD(注意欠如多動性障害)・ASD(自閉スペクトラム症)・LD(限局性学習症)のほか、発達性協調運動障害、吃音症、チック症など、さまざまな分類・名称がありますが、時代によって医学的な診断基準も変わってゆくほか、国によって行政上の定義も異なります。

日本では、発達障害者支援法において、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。

ASD、ADHDなど診断カテゴリごとの調査や統計が主流となっている国も多く、「発達障害」という大きなグループで捉えるのは日本に特徴的であるといえるかもしれません。

■発達障害に関する調査・統計

発達障害に関する統計も、「発達障害」をどう定義するか、誰が(医療機関主体か学校や行政主体か)どのように調査するかによって、その結果や読み解き方が変わってくることに注意が必要です。

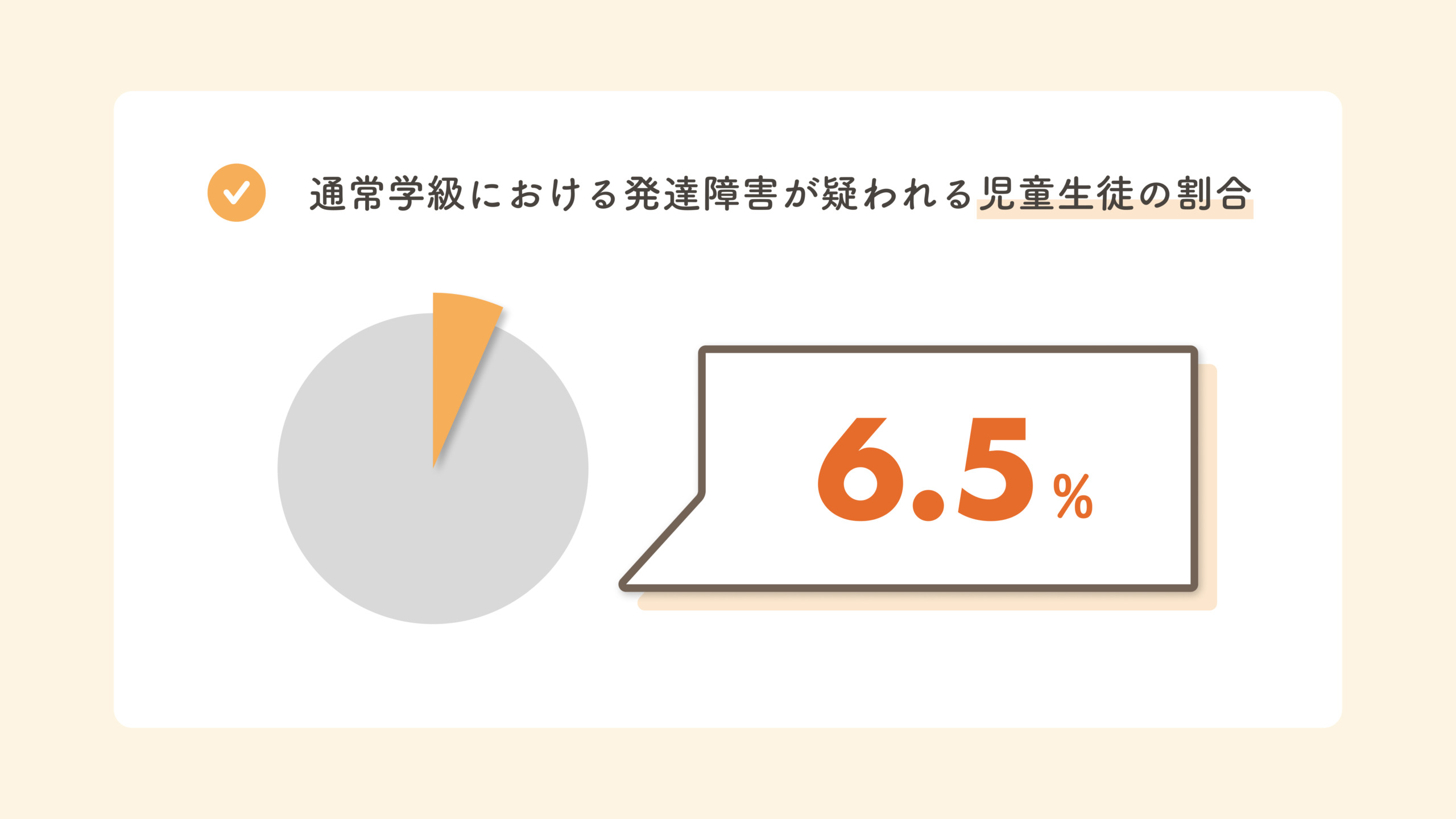

たとえば、文部科学省の調査で「通常学級における発達障害が疑われる児童生徒の割合は6.5%」という結果が出ていますが、これは、医師による診断の有無ではなく、担任教員が回答した内容から、知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた子どもたちの割合となります(文部科学省,2012)。

医学上の診断基準に該当するかはわからないけれど、少なくとも「通常学級1クラス30人いるとしたら、そのうち1人か2人は発達障害の傾向があって、学校生活で困っている子がいるかもしれない、いてもおかしくない」と考えることはできます。日本の通常学級における発達障害傾向のある子どものサポートを考える上で、重要な調査結果だといえるでしょう。

発達障害・不登校の割合 主要な調査結果

■医療機関、教育機関それぞれの調査

日本では、1980年代から現在に至るまで、不登校と発達障害の関連についてのさまざまな調査や研究が行われてきました。

発達障害と不登校の関連性や割合を取り上げている実態調査は

- 医療機関における調査(外来・入院患者児童の受診内容を集計するなど)

- 教育機関における調査(学校の児童生徒の状態を教員が回答するなど)

- 本人や保護者を対象とした調査(アンケート等で直接回答してもらうなど)

など、さまざまな方法で行われています。

また、「不登校の子ども」を母数として、発達障害の割合を調べるものと、「発達障害の子ども」を母数として、不登校の割合を調べるものとで、調査のアプローチも結果も異なります。

前の章での解説の通り、調査ごとに「発達障害」の定義や調査方法もさまざまであり、発達障害と不登校の重複割合も、その影響を受けてばらつきが生じます。

たとえば、「不登校」を理由・きっかけに子どもが医療機関に来た場合、その時点で学校では対応できないほど症状・困難が重くなっている場合も少なくなく、そうした子どもたちを母数とした調査の場合、発達障害が重複する可能性はより高くなると考えられます。

最も調査の実施が早く、論文等の数も多いのは医療機関における調査ですが、より一般的な傾向を掴むために教育機関における調査の重要性が指摘されており、調査実施数も徐々に増加しています。

加茂・東條(2010)は、医療機関、教育機関における不登校に関する、これまでのさまざまな調査結果について整理しています。

医療機関の調査では、発達障害における不登校の割合は、5%前後から多いもので40%以上に達するものもあるという結果が見られました。

教育機関での実態調査は、医療機関に比べてその数の少なさが指摘されていますが、小・中学校、教育センター、通級指導教室等を対象とした調査結果では、5%~30%の割合となっています。

医療機関、教育機関、いずれが主体となった調査も、調査ごとの割合のバラツキがありますが、低く見積もったとしても、子ども全体よりも発達障害の子どもたちの方が不登校の割合が高いことは明らかだといえるでしょう。

■不登校になった発達障害の子どもへの支援と予後

鈴木ら(2017)は、医療機関を受診した不登校の子ども80名を対象に、発達障害や精神疾患の有無、在籍学級、転帰等を調査しました。対象となった子どもたちの1年後の不登校割合という、経時的な変化も調査・分析していることが特徴です。

この調査では

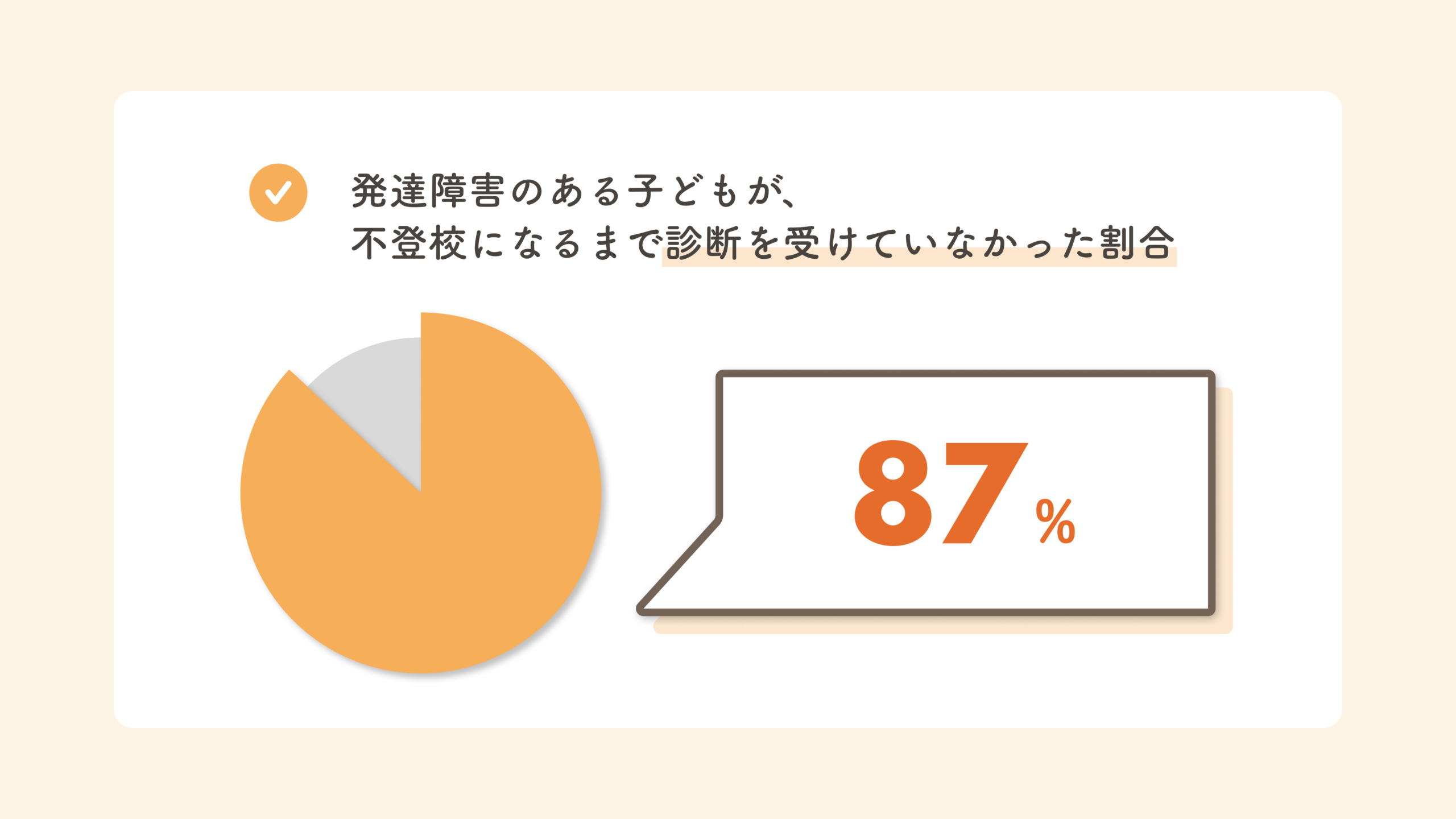

- 発達障害のある子どもの87%が、不登校になるまで診断を受けていなかった

- 1年後の不登校の割合は、発達障害のない子どもが42%であったのに対し、発達障害と診断された子どもは17%であった

- さらに、特別支援学級に転籍した子どもは、1年後の不登校は1例もなかった

という結果が出ています。

発達障害が背景にある子どもの不登校は、診断がつくことによって保護者や教師が子どもの特性を把握しやすくなり、適切な教育的支援を行うことで子どもの対人関係や学習面などの困難が軽減し、結果として復学に至ったという可能性が考えられます。

Branchでは、安心して過ごせる居場所として、不登校・発達障害があるお子さま向けの「学校外で友だちができる」オンラインフリースクールを運営しています。

▼気になる方はこちらをタップ▼

まとめ

不登校と発達障害の重複割合は、調査の主体や時期、調査方法によって結果にばらつきがあるため、決定的な統計を示すことが難しいのが現状です。

しかし、既存のさまざまな調査結果からも、子ども全体における不登校の割合よりも、発達障害のある子どもたちの不登校の割合が高いことは明らかだといえます。

学校のルールや集団生活への適応の難しさ、学習面のつまづき、進学・進級などの大きな環境の変化、他の子どもとのコミュニケーションの噛み合わなさ、孤立やいじめなど、発達障害のある子どもが学校に行けなくなるきっかけ・理由はさまざまです。

全体の割合を見るだけでなく、子どもたち一人ひとりの特性をよく理解し、適切な支援を行っていくことが大切です。

発達障害の子どもが不登校になる要因や、具体的な支援の方法については以下の記事に詳しくまとめてありますので、ぜひご参考にしてください。

この記事を作成しているBranchでも、「好き」で自信を創り、「好き」で社会とつながるをキーワードに、発達障害・不登校の子ども向けのオンラインコミュニティや、メンターサービス、教室運営などを行っています。

ご関心やお困り事のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

参考文献

加茂 聡・東條 吉邦(2010).発達障害と不登校の関連と支援に関する現状と展望.茨城大 学教育学部研究紀要 59 号

鈴木 菜生ら(2017).不登校と発達障害: 不登校児の背景と転帰に関する検討.脳と発達 2017 ; 49 : 255 ― 9

文部科学省(2012).通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について

文部科学省(2020).令和元年 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査

発達障害や不登校の子の「友だちができる。安心できる居場所」とは?

Branchでも1つの解決策として、不登校・発達障害があるお子さま向けの「学校外で友だちができる」オンラインフリースクールを運営していて、以下のような特徴があります。

- 家族以外の人との関わりが減ってしまった発達障害や、不登校のお子さま達が自分の「好きなこと」をきっかけに安心できる居場所や、友達ができるようなサービス。

- NHKや日テレなど多くのメディアにも紹介され、本田秀夫先生との対談や、厚生労働省のイベントの登壇実績もあり、サービス継続率は約95%以上。

- 小学校低学年のお子さまはもちろん、どんな子でも楽しく参加できるようにスタッフがお子さま一人ひとりに寄り添ったサポートを徹底。

Branchオンラインフリースクールは1ヶ月無料体験ができるので、ご利用を迷われている方は一度お気軽に無料面談予約をお申し込みください。

研修を受け、発達障害の特性にも理解があるスタッフが

研修を受け、発達障害の特性にも理解があるスタッフが 自分の「好き」から 遊べる

自分の「好き」から 遊べる