発達障害の特性のあるお子さんに癇癪がみられることは少なくありません。

普段からできるだけ環境を整えても、日常生活の中で癇癪をゼロにすることはなかなか難しいですよね…。

今回は、実際に子どもの癇癪が起きた時どのように対応しているか、Branchオンラインフリースクールを利用している保護者の方にお聞きした事例をまとめていきます。

危険のない程度に、離れて見守る

癇癪が起きている最中は、何を言っても火に油を注ぐ状態です。

本人の命の危険、親や家族も含めて誰かに怪我をさせる危険がないように、少し距離をおいて、まずは黙って見守ります。

共感の声掛け

叫んだり暴言を吐いたりが少し落ち着いたら、「嫌だったね」「むかつくね」「死んでしまいたいくらい嫌だったんだね」など共感の言葉をかけます。

本人の気持ちをこちらが言語化して伝えて、「本当に嫌だったのは何か?」を確認します。「それは私も嫌かも」と共感してみることもあります。

否定せず、子どもの思いを聴く

子どもが少し落ち着いたら、私も気持ちを整えてから話しかけるようにしています。

子どもの気持ちを聴くときは、否定しないことが大切。

出来るだけ子どもの態度を観察し、こちらが言語化して投げかけて、コミュニケーションのズレを埋めるようにしています。

クールダウン、切り替えの工夫

わが子は、こたつの中やトイレで叫んでます。

息子は4歳くらいから、パニックになると自分で寝室に行ってクールダウンしていました。

息子から別の部屋に移動することが多いので、そのままクールダウンしてもらいます。しばらくしても戻ってこない時は、おやつやアニメのことなど、関係ない話をして気持ちを切り替えられるように工夫しています。

子どもと一緒に決めた対処

以前、息子がご機嫌な時に「ああいうときどうして欲しいの?」と尋ねて、答えてくれたことをもとに対応しています。

アドバイスはせず、洗濯物をたたみながらなどあんまり向き合わず、ただそばにいて落ち着くのを待つ。落ち着いたら、だいたい息子から「2人で話したい」と言われるので話し合う。

最近はチャットアプリのDMで話し合う時もあり、文字の方が冷静に考えられるようで効果的に感じています。

保護者自身の気持ちや安全も大切

普段から、自分の時間を出来るだけ作るようにしています。

うちの場合ですが、自傷行為が無くなったので癇癪が起きたらその場を離れます。イヤフォンを付けて無視したり、犬の散歩に出かけることもあります。離れられないときは、安全な場所へ移動しています。

落ち着くのを待っている間、親自身、意識を飛ばすのが上手になっていきますね(笑)

あえて、全部聞かないようにしています。自分のメンタルが不調になってしまうので、外せないポイントはしっかり聞いて、自分のキャパを考えて対応しています。どうしても自分がしんどい時は、サッと別の部屋へ行ったり、「お母さん今は体調悪くてごめんね」と伝えることもあります。

子どもの気持ちにやっと気づけた

小さい頃は、話をして落ち着かせてようとしたり、おんぶして外に連れ出して気分を変えさせようとしていました。今思えば、「癇癪を起こすほど訴えたい気持ち」があることに気づいてやれば良かったと思います。

親としては、周りへ迷惑かけていることが気になるし、早く収まってほしいし、心に余裕がなくて自分の気持ちを優先させていたなと思います。

分かっていても、なかなか上手く対応できない

いまでもうまく対応できていません…。「深呼吸だよ」などの声かけはしているのですが、まだ子ども自身が気づいてできるものではなさそうです。

落ち着くまで離れて待ちますが、子どもから近づいてパンチ攻撃してくる時もあります。逃げるか、ボクシングコーチのようにクッションで受け、「はいワンツー」と掛け声をかけています。そのうち疲れて収まりますが、果たしてこれでいいのかわかりません…。

応戦しないで、できるだけこちらの心を落ち着かせるように心がけてました。波が去ると大体落ち着くので、それを待つ感覚です。とはいえ、お互い大泣きしながらバトルしたこともあります~。

子どもの変化

年齢が上がったのもあるのか、自分で癇癪を起こしているのに気づいて、怒りながらも「ごめんね」と言うようになりました。

私の言葉が的を得ず、「そうじゃない!」と余計癇癪がひどくなることもありましたが、それは一時的なので、収まるまで別室で様子をみていました。今は服薬のおかげもあり、癇癪やパニックはかなり減りました。経験を積み重ねて、嫌なことや予想外のできごとにも、見通しを立てられるようになったからかもしれません。

家庭それぞれの答えがある

いかがでしたか?

一般的な対応が当てはまることもあれば、なかなか上手くいかないこともありますよね。

また、お子さん自身がどうしてほしいのか、保護者自身の気持ちも大切に対応していくにはどうしたらいいか、それは家庭ごとの答えになっていくのだと思います。

もし行き詰まった時は、他のご家庭の様子もヒントのひとつになれば幸いです。

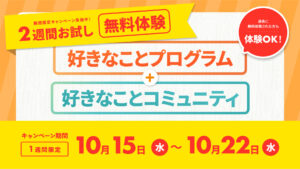

発達障害や不登校の子の「友だちができる。安心できる居場所」とは?

Branchでも1つの解決策として、不登校・発達障害があるお子さま向けの「学校外で友だちができる」オンラインフリースクールを運営していて、以下のような特徴があります。

- 同じように「発達障害」や「癇癪」などで悩まれている保護者の方達がなんでも自由に悩みや困りごとを相談できる安心できるコミュニティや、家族以外の人との関わりが減ってしまった不登校のお子さま達が自分の「好きなこと」をきっかけに安心できる居場所や、友達ができるようなサービス。

- NHKや日テレなど多くのメディアにも紹介され、本田秀夫先生との対談や、厚生労働省のイベントの登壇実績もあり、サービス継続率は約95%以上。

- 小学校低学年のお子さまはもちろん、どんな子でも楽しく参加できるようにスタッフがお子さま一人ひとりに寄り添ったサポートを徹底。

Branchオンラインフリースクールは1ヶ月無料体験ができるので、ご利用を迷われている方は一度お気軽に無料面談予約をお申し込みください。

研修を受け、発達障害の特性にも理解があるスタッフが

研修を受け、発達障害の特性にも理解があるスタッフが 自分の「好き」から 遊べる

自分の「好き」から 遊べる