こんにちは。不登校や発達障害のお子さんと保護者さんのための居場所、Branchコミュニティです。

今回は、不登校のお子さんを持つ保護者の方が、クラス替えに配慮を求める方法や、その際に気をつけたいポイントをお伝えします。配慮をお願いしたいけれど、誰にどんなふうに伝えたらいいのかお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

メンターや友だちと、安心して「好き」を楽しめる、学校外の居場所。

Branchは、信頼できる大人のメンターと、学校外の友だちと、安心してつながれるオンラインの居場所です。

不登校や発達障害の子どもたちが「好きなこと」を通じて自信がつき、社会とつながることを目指しています。

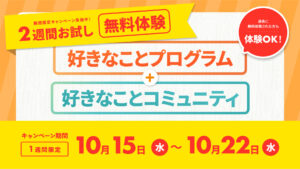

\メンター2回&コミュニティ2週間&詳細なレポートが無料 /

今 登校できていなくても相談してOK

子どもが不登校の場合でも、クラス替えの配慮を学校に求めることは珍しいことではありません。

「学校に行くかどうか分からないのに、クラス替えの相談をするのは気が引ける」と感じる保護者の方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、たとえ今は登校できていなくても、環境を整えておくことは大切です。

もしお子さんが「もう一度行ってみようかな」と思ったとき、仲の良い友達がいるクラスや安心できる環境が整っていれば、学校へ足を向けるハードルはぐっと下がります。

学校側も柔軟な対応を検討してくれる場合があるため、まずは遠慮せずに相談してみることをおすすめします。

相談のしかたとタイミング

まず担任の先生に相談

クラス替えの配慮を伝える際、最も一般的なのはお子さんの担任の先生への相談です。必要に応じて、学年主任や学校の管理職へ連絡を取り次いでもらえることもあります。

担任の先生に相談がしにくい場合、スクールカウンセラーや特別支援教育コーディネーターなど、話しやすいスタッフに声をかけるのも一つの方法です。

伝えるタイミングの注意点

クラス替えの配慮を依頼する場合は、年度末の保護者面談や、個別の教育支援計画(※下記注)を作成する時期に合わせて相談するとスムーズです。

ただし、年度の変わり目には人事異動により学校の方針が大きく変わる可能性もあるため、希望がどこまで叶うかは、実際にふたを開けてみないと分かりません。

※ 個別の教育支援計画(支援シート)

特別支援教育の対象となる児童生徒については「個別の教育支援計画」を作成することが定められています。本人・保護者の願いや、困っている状況、支援の内容などを関係者で共有し、学習や生活を支援するためのツールです。

自治体や学校によって様式は異なりますが、多くの場合、年度初めに作成し、年度末には振り返りを行います。この際に、保護者と学校が面談を実施し、計画には保護者の意見を反映させることができます。

参考1:文科省「個別の教育支援計画について」https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054/shiryo/attach/1361230.htm

参考2:文科省 指導者向け資料「個別の教育支援計画と個別の指導計画」

どんな配慮を求められる? 具体的な事例

1.友だちと同じクラスを希望

不登校のお子さんにとって、仲の良い友達が同じクラスにいることは心の支えになります。

「友達となら教室に入れそう」「一度顔を出してみようかな」「また行きたい」といった前向きな気持ちにつながりやすいため、希望があれば遠慮なく学校に伝えてみましょう。

2.いじめ・学級崩壊などへの配慮

「いじめ」や「学級崩壊」が原因で不登校になるケースも少なくありません。

そうした深刻な問題を抱える場合、クラスを替えてもらい、安心して過ごせる環境を整えたいと考えるのは、自然なことです。

ただ、年度途中でクラスを編成し直すことは、非常に難しいのが現実です。

学年の変わるタイミングをねらって相談することで、対応してもらえる可能性は高まります。

3.苦手な担任の先生を避けたいとき

担任の先生との相性が合わず、不登校につながるケースも珍しくありません。「別の先生を希望したい」という要望は、よくある相談の1つです。

「先生が誰か」「どんなサポートを受けられるか」は、子供が学習する上で、重要な要素です。

実際に要望が通るかどうかは学校次第ですが、相談することで困りごとが可視化され、学校側が具体的な配慮を検討するきっかけにもなります。

期待しすぎないことの大切さ

クラス替えや担任に関して、要望を伝えることは自由ですが、学校の裁量や全体のクラス編成のバランスなどの事情により、希望が通らないこともあります。

しかし、何も伝えなければ子どもの状況が学校側に伝わらず、配慮を検討してもらえるチャンスを逃してしまうかもしれません。

「叶わなくてもダメ元」という気持ちで、まずは声を上げることが大切です。お子さんが安心して学べる機会を広げるため、ためらわずに相談してみてください。

まとめ

不登校のお子さんを持つ保護者がクラス替えに配慮を求めることは、決して珍しいことではありません。

学校側が要望のすべてを受け入れられるかは状況によりますが、「希望を伝える」という行動によって道が開ける可能性は十分にあります。

結果がどうあれ、お子さんの安心や学びのチャンスを広げる第一歩として、遠慮せず声を届けてみましょう。

もし心が折れそうなときや、一人で抱え込んでしまいそうなときは、同じ悩みを共有できるコミュニティの利用も検討してみてください。

ご自身やお子さんの状況に寄り添い、サポートしてくれる場所があることで、「一人じゃないんだ」と感じられ、大きな支えとなるはずです。

Branchのオンラインコミュニティのご紹介

Branchのオンラインコミュニティでは、子供たちだけでなく、保護者同士も日々活発に情報を交換しています。子育ての悩みや体験談をシェアしたり、好きなことや嬉しかったことも共有したりしながら、いつもわいわいやっています。

Branchコミュニティ内の様子は、Branch公式noteでも紹介しています。

ぜひ、こちらもどうぞお読みください♪

Branch公式サイトでも、コミュニティ内の様子を紹介しています。

Podcastの紹介

この記事は、こちらのPodcastの内容を元に制作しました。ぜひ音声でもお聴きください。

パーソナリティの紹介

たこやき

不登校経験を持つ息子と娘がいます。Branchでは利用者でもあり、運営のお手伝いもしています。特性豊かな我が子たちと日々過ごす中で、今まで多くの方々に助けていただきました。Branchで絶賛恩返し中です!ゲーム、音楽、マンガ、時代小説、ラジオ好き。

中里 祐次

早稲田大学卒業後、㈱サイバーエージェント入社。子会社の役員など約7年勤めた後にサイバーエージェントから投資を受ける形で独立。自分の子どもがレゴが好きで、東大レゴ部の方に会いに行った時に目をキラキラさせていたのを見てこのサービスを思いつきました。好きなことは、漫画やアニメを見ること、音楽を聞くこと、サウナ、トレイルランニング、かなり多趣味です。

わっきー

様々な組織を通じて「ひとり親家庭や低所得家庭の子供達の学習支援/ソーシャルスキルトレーニング/サッカー部の外部コーチ/定時制高校・通信制高校の生徒のキャリア相談」などの活動を行う。「好き」というものは圧倒的に人を変化・成長させるものだと思っており、Branchでは全力で「好き」への向き合い方を子供・親御様と一緒に考える役割を担っております。どんなジャンルでも子供の「好き」にはアンテナを飛ばせます。好きなものはゲームとゾンビ。

「好き」で安心とつながりを育むサードプレイス

この記事を書いているBranchは、不登校・発達障害のお子さま向けのオンラインサービス「Branch home+」を運営しており、以下の特徴があります。

- 子どもが安心できるメンターと、1対1で好きなことを好きなだけ楽しむ「好きなことプログラム」

- オンラインツールをつかった、学校外で友だちができるコミュニティサービス「好きなことコミュニティ」

- NHKや日テレなど多くのメディアにも紹介され、本田秀夫先生との対談や、厚生労働省のイベントの登壇実績もある。

Branch home+は無料体験ができるので、ご利用を迷われている方は一度お気軽にお申し込みください。

また、不登校や発達障害に関する情報を日々シェアしているLINEも運営しております。こちらも無料ですので、よろしければご登録ください。

研修を受け、発達障害の特性にも理解があるスタッフが

研修を受け、発達障害の特性にも理解があるスタッフが 自分の「好き」から 遊べる

自分の「好き」から 遊べる